الفلك العربي: استكشاف التراث العظيم والمساهمات في علوم الفضاء

الوقت المقدر للقراءة: 18 دقيقة

النقاط الرئيسية

- تطور الفلك العربي بقوة خلال العصر الذهبي للإسلام (منذ القرن السابع) على يد العلماء العرب والمسلمين.

- تشمل المساهمات الرئيسية تحسين تقنيات الرصد، وفهرسة النجوم بالتفصيل، وتطوير نماذج الكون، والحفاظ على المعرفة القديمة.

- كانت الاحتياجات الدينية (أوقات الصلاة، اتجاه القبلة)، والملاحة، والتقويم (التقويم القمري) هي الدوافع الأولية للتطور.

- قدمت شخصيات مهمة مثل البتاني، والصوفي، والبيروني مساهمات تأسيسية.

- كان تأسيس بيت الحكمة (بغداد) والمراصد الكبرى (مراغة، سمرقند) نقاط تحول مهمة.

- العديد من أسماء النجوم (الدبران، منكب الجوزاء) والمصطلحات الفلكية (السمت، النظير، السمت الرأسي) لها أصول عربية.

- أثر الفلك العربي بعمق على علماء الفلك الأوروبيين في عصر النهضة، بما في ذلك كوبرنيكوس.

- لا يزال هذا التراث ذا صلة من خلال البحث التاريخي، والمصطلحات، وإلهام العلماء العرب المعاصرين.

جدول المحتويات

- تاريخ علم الفلك عند العرب: الأصول والتطور

- مساهمات العرب في علم الفلك: تراث خالد

- المصطلحات الفلكية العربية: بصمة اللغة على السماء

- الفلك العربي في العصر الحديث: استمرار الإرث

- الخاتمة: الفلك العربي – نور يهدي من الماضي إلى المستقبل

- الأسئلة الشائعة (FAQ)

الفلك العربي هو مجال دراسة واسع النطاق ويتضمن مساهمات هائلة في علم الفلك قدمها العلماء العرب والمسلمون منذ القرن السابع فصاعدًا، خاصة خلال العصر الذهبي للإسلام. يتمتع هذا المجال بأهمية بالغة لعلم الفلك العالمي، حيث يمثل خطوات تقدم هائلة في الأطر النظرية وتقنيات الرصد وجهود الحفاظ على المعرفة القديمة القيمة. إن تاريخ علم الفلك عند العرب ليس مجرد فصل مهم في الماضي، بل يستمر في التأثير على فهمنا للكون اليوم.

خلال العصر الذهبي، لم يتوقف العلماء المسلمون عن البحث والتوسع وإحداث ثورة في فهم سماء الليل. تشمل مساهمات العرب في علم الفلك تطوير أدوات رصد أكثر دقة، وفهرسة النجوم بالتفصيل، وتحسين نماذج الكون الموروثة من الحضارات السابقة. سيتعمق هذا المقال في تاريخ التكوين، والإنجازات البارزة، والمصطلحات المهمة، وأهمية الفلك العربي في العالم الحديث، مما يسلط الضوء على التراث الغني الذي تركه.

تاريخ علم الفلك عند العرب: الأصول والتطور

تنبع رحلة استكشاف الكون في العالم العربي بعمق من الاحتياجات العملية والدينية للمجتمع الإسلامي المبكر. لم يكن فهم الأجرام السماوية مجرد فضول علمي، بل خدم أيضًا أغراضًا أساسية في الحياة اليومية والممارسات الدينية.

الأصول والتطورات المبكرة في تاريخ علم الفلك عند العرب

يرتبط ظهور وتطور الفلك العربي بثلاثة عوامل رئيسية: الدين، والملاحة، والتقويم.

- الاحتياجات الدينية: يتطلب الإسلام من أتباعه أداء طقوس يومية في أوقات محددة، مثل الصلوات الخمس (الصلاة). يعتمد تحديد وقت بدء وانتهاء كل صلاة بدقة على موقع الشمس في السماء. علاوة على ذلك، فإن تحديد اتجاه الكعبة في مكة (القبلة) إلزامي لجميع المسلمين عند الصلاة. يتطلب هذا معرفة مواقع النجوم وحركة الشمس لحساب الاتجاه بدقة من أي مكان في العالم.

- الاحتياجات الملاحية والتجارية: كان التجار والملاحون العرب يقومون برحلات طويلة عبر الصحاري والبحار. كانت الملاحة بالنجوم مهارة حيوية، تساعدهم على تحديد الاتجاه ومسار الرحلة، خاصة في الليل أو عند عدم وجود معالم أرضية.

- احتياجات التقويم: التقويم الإسلامي هو تقويم قمري بحت، يعتمد على دورة القمر. يتطلب تحديد بداية كل شهر بدقة، وخاصة شهر رمضان وأشهر الأعياد الأخرى، رصد وتوقع ظهور الهلال الجديد. وقد حفز هذا تطوير طرق الرصد وحساب الدورة القمرية.

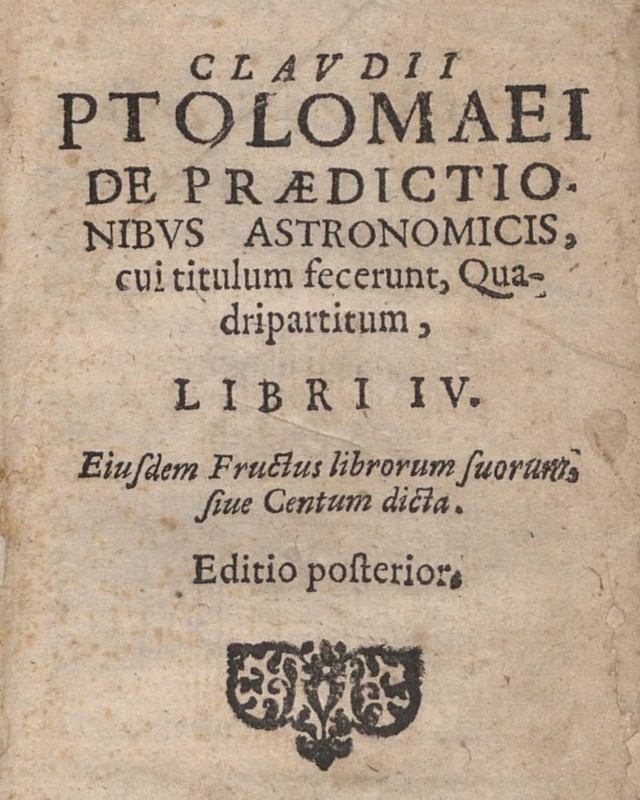

لتلبية هذه الاحتياجات، لم يبدأ العلماء المسلمون الأوائل من الصفر. لقد ورثوا ودمجوا بشكل خلاق كنزًا هائلاً من المعرفة الفلكية من الحضارات السابقة، بما في ذلك اليونانية (وخاصة أعمال بطليموس)، والهندية، والبابلية. لعبت الترجمات من اليونانية والسنسكريتية والبهلوية إلى اللغة العربية دورًا محوريًا في نقل هذه المعرفة، مما وضع أساسًا متينًا للتطور الهائل لـالفلك العربي لاحقًا. لم يكتفوا بالاستيعاب فحسب، بل انتقدوا وعدلوا ووسعوا بناءً على ملاحظاتهم وحساباتهم الخاصة.

الشخصيات الرئيسية ودورها في تاريخ علم الفلك عند العرب

تشكل الفلك العربي بفضل العديد من العقول اللامعة التي قدمت مساهمات تأسيسية وثورية. فيما يلي بعض الشخصيات البارزة:

- البتاني (حوالي 858-929 م): اسمه الكامل أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الرقي الحراني الصابئ البتاني، ويعتبر من أعظم الفلكيين الرصديين في الإسلام. عمل في الرقة بسوريا واشتهر بقياساته الفلكية الدقيقة للغاية في ذلك الوقت.

- قياس السنة الشمسية: حسب البتاني طول السنة الشمسية بـ 365 يومًا و 5 ساعات و 46 دقيقة و 24 ثانية – وهو رقم قريب جدًا من القيمة الحديثة.

- تقدم في علم المثلثات: قدم واستخدم على نطاق واسع الدوال المثلثية مثل الجيب وجيب التمام وظل التمام في الحسابات الفلكية، ليحل محل الطرق الهندسية الأكثر تعقيدًا لدى اليونانيين. كما أسس علاقات مثلثية مستوية وكروية مهمة. بسطت هذه التحسينات بشكل كبير حساب مواقع الأجرام السماوية وأصبحت أدوات لا غنى عنها لعلماء الفلك اللاحقين.

- رصد ميل محور الأرض: حدد بدقة أكبر ميل محور الأرض بالنسبة لمستوى مسار الشمس.

- عبد الرحمن الصوفي (903-986 م): يُعرف أيضًا في الغرب باسم أزوفي، كان الصوفي فلكيًا فارسيًا عمل في أصفهان. اشتهر بعمله الكلاسيكي كتاب صور الكواكب الثابتة.

- فهرس نجوم مفصل: كان هذا الكتاب مراجعة وتحديثًا مهمًا لفهرس نجوم المجسطي لبطليموس. قدم الصوفي أوصافًا مفصلة وتقديرات للقدر الظاهري ومواقع لأكثر من ألف نجم. كما رسم خرائط لكل كوكبة، مدمجًا الصور الأسطورية اليونانية وأسماء النجوم العربية التقليدية.

- اكتشاف سديم المرأة المسلسلة: من الجدير بالذكر أنه في عمله، سجل الصوفي ملاحظة “لطخة سحابية” في كوكبة المرأة المسلسلة (أندروميدا)، وهي أقدم ملاحظة معروفة لمجرة المرأة المسلسلة، أقرب مجرة كبيرة لمجرتنا درب التبانة.

- البيروني (973-1048 م): أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني كان عالمًا موسوعيًا يتمتع بمعرفة واسعة في العديد من المجالات، بما في ذلك علم الفلك والرياضيات والفيزياء والتاريخ والجغرافيا.

- فرضية دوران الأرض: على الرغم من أن نموذج مركزية الأرض كان لا يزال سائدًا، إلا أن البيروني ناقش بجدية إمكانية دوران الأرض حول محورها ودورانها حول الشمس، قبل قرون عديدة من كوبرنيكوس. قدم حججًا فيزيائية وفلكية لدعم ودحض هذه الأفكار.

- اختراع الأدوات: اخترع العديد من الأدوات الفلكية، بما في ذلك نوع من أدوات قياس ارتفاع الأجرام السماوية يسمى “الإسطرلاب العمودي”، مما ساعد على تحسين دقة قياسات الارتفاع.

- قياس نصف قطر الأرض: طور البيروني طريقة بارعة لقياس نصف قطر الأرض باستخدام علم المثلثات ورصد ارتفاع جبل بالنسبة لخط الأفق. كانت النتيجة التي توصل إليها دقيقة إلى حد ما مقارنة بالقيم الحديثة.

وضعت مساهمات البتاني والصوفي والبيروني والعديد من العلماء الآخرين أساسًا متينًا لتطور علم الفلك ليس فقط في العالم الإسلامي ولكن أيضًا أثرت بعمق على أوروبا لاحقًا.

الأحداث التاريخية الهامة في تاريخ علم الفلك عند العرب

لا يمكن فصل التطور المزدهر لـالفلك العربي عن السياق التاريخي ودعم المؤسسات الأكاديمية والسياسية. كان هناك عاملان مهمان بشكل خاص هما ظهور المراكز الأكاديمية وبناء المراصد المتقدمة.

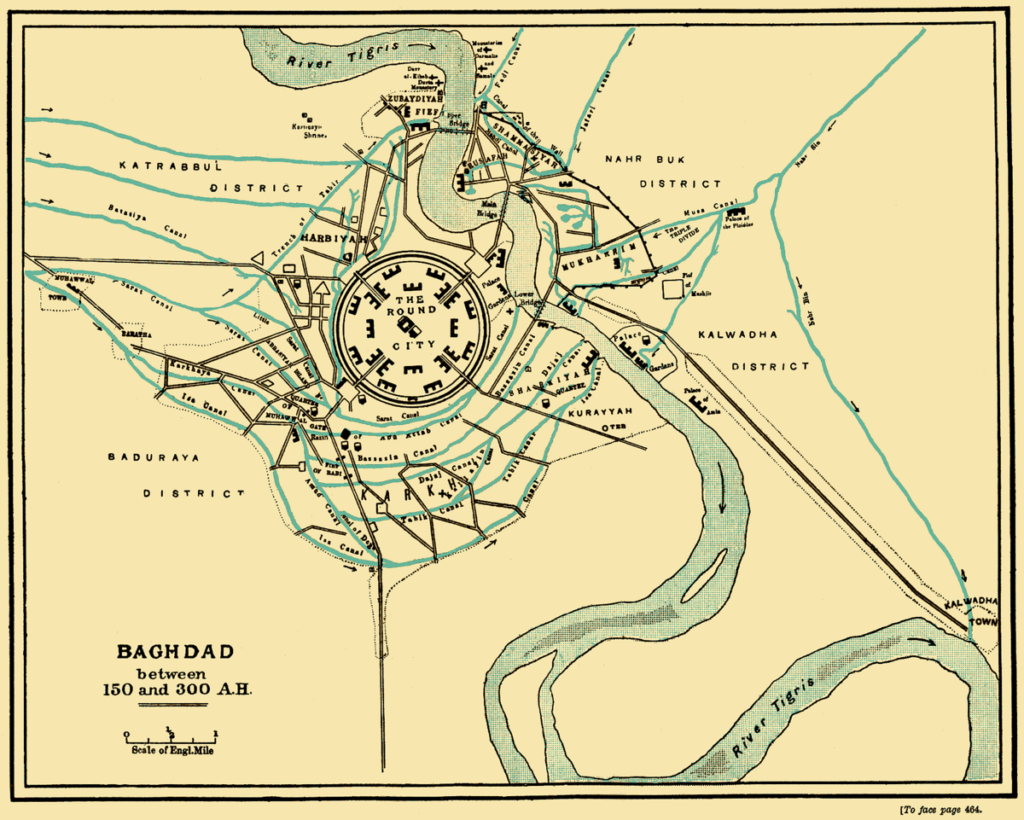

- تأسيس بيت الحكمة في بغداد: تأسس في أوائل القرن التاسع في عهد الخليفة هارون الرشيد ووصل إلى ذروته في عهد ابنه المأمون، لم يكن بيت الحكمة في بغداد مجرد مكتبة ضخمة بل كان أيضًا مركزًا رائدًا للترجمة والبحث العلمي في العالم.

- نشاط الترجمة: كان من أهم إنجازات بيت الحكمة تنظيم ترجمة منهجية للأعمال العلمية والفلسفية من اليونانية والسنسكريتية والبهلوية ولغات أخرى إلى العربية. بالنسبة لعلم الفلك، كان أهم عمل مترجم هو المجسطي لبطليموس. قدمت هذه الترجمة للعلماء المسلمين الأساس النظري وبيانات الرصد لعلم الفلك اليوناني القديم.

- مركز البحث: جمع بيت الحكمة علماء من مختلف الثقافات والأديان، مما خلق بيئة فكرية نابضة بالحياة. لم يقتصر علماء الفلك هناك على الترجمة فحسب، بل قاموا أيضًا بالبحث والنقد وتطوير النظريات القائمة.

- بناء المراصد: إدراكًا لأهمية الرصد المباشر وجمع البيانات الدقيقة، مول الحكام المسلمون بناء مراصد واسعة النطاق ومجهزة تجهيزًا جيدًا. كانت هذه خطوة متقدمة بشكل كبير مقارنة بأنشطة الرصد الفردية السابقة.

- مرصد الشماسية (بغداد): بني في عهد الخليفة المأمون في القرن التاسع، وكان من أوائل المراصد العامة. أجرى علماء الفلك هناك عمليات رصد منهجية لاختبار وتحسين الجداول الفلكية (الزيج) بناءً على نموذج بطليموس.

- مرصد القاهرة: في عهد الفاطميين في القرن الحادي عشر، عمل الفلكي ابن يونس في مرصد مجهز تجهيزًا جيدًا في القاهرة. قام بتجميع الزيج الحاكمي الكبير، وهو أحد أكثر مجموعات الجداول الفلكية تفصيلاً ودقة في العصور الوسطى، بناءً على آلاف الملاحظات التي أجريت على مدى عقود.

- مرصد مراغة (بلاد فارس): تأسس في القرن الثالث عشر على يد نصير الدين الطوسي برعاية إلخان هولاكو خان، كان مرصد مراغة مركزًا دوليًا كبيرًا للبحوث الفلكية. جمع العديد من علماء الفلك البارزين، بما في ذلك علماء من الصين. طور علماء فلك مراغة نماذج رياضية جديدة (مثل زوج الطوسي) لحل التناقضات في نظام بطليموس، مما وضع الأساس للتغييرات النظرية اللاحقة.

- مرصد سمرقند (آسيا الوسطى): بناه أولوغ بيك في القرن الخامس عشر، وهو حاكم وفلكي في نفس الوقت، اشتهر هذا المرصد بسدسه الرخامي الضخم، الذي سمح بقياس مواقع النجوم بدقة غير مسبوقة. يعتبر فهرس النجوم زيج السلطاني الذي تم تجميعه هناك أشمل وأدق فهرس للنجوم قبل ظهور التلسكوب.

أدى ظهور مراكز مثل بيت الحكمة وبناء المراصد الحديثة إلى تعزيز أنشطة البحث وجمع البيانات والابتكار النظري بقوة، مما رفع الفلك العربي إلى مستوى جديد وخلق إرثًا علميًا مستدامًا.

مساهمات العرب في علم الفلك: تراث خالد

أدت الجهود المتواصلة للعلماء المسلمين إلى إنجازات لا حصر لها، مما أثرى معرفة البشرية بالكون. تمتد مساهمات العرب في علم الفلك عبر العديد من المجالات، من تسمية النجوم إلى تطوير الأدوات وتحسين النظريات.

المساهمات الرئيسية للفلك العربي

ترك الفلك العربي بصمة عميقة في تاريخ العلوم من خلال المساهمات الهامة التالية:

- تسمية النجوم: من أبرز الموروثات الملموسة لعلم الفلك الإسلامي هو العدد الكبير من النجوم الساطعة في سماء الليل التي لا تزال تحمل أسماء عربية حتى اليوم. عندما ترجم العلماء المسلمون وحدّثوا فهرس نجوم المجسطي لبطليموس، استخدموا الأسماء العربية التقليدية أو وصفوا مواقع النجوم في الكوكبات باللغة العربية.

- أمثلة: الدبران، منكب الجوزاء، رجل الجوزاء، النسر الواقع، النسر الطائر، ذنب الدجاجة.

- الأهمية: لا يُظهر هذا فقط التفاصيل في عملهم في فهرسة النجوم، بل هو أيضًا دليل على التأثير طويل الأمد للغة والثقافة العربية على علم الفلك العالمي.

- تطوير الأدوات الفلكية: لم يكتفِ الفلكيون المسلمون باستخدام الأدوات الموجودة فحسب، بل قاموا أيضًا بتحسين واختراع العديد من أدوات الرصد المهمة، مما عزز بشكل كبير دقة القياسات الفلكية.

- الإسطرلاب: على الرغم من أصوله اليونانية القديمة، فقد تم تطوير الإسطرلاب وإتقانه من قبل العلماء المسلمين ليصبح أداة متعددة الاستخدامات. لم يُستخدم فقط لقياس ارتفاع الأجرام السماوية (الشمس والنجوم) ولكن أيضًا لتحديد الوقت ليلاً ونهارًا، وتحديد اتجاه القبلة، وإجراء العديد من الحسابات الفلكية والتنجيمية الأخرى. أصبح الإسطرلاب “كمبيوترًا تناظريًا” متطورًا في ذلك العصر.

- الربعية: أداة على شكل ربع دائرة تستخدم لقياس الزوايا، وخاصة لقياس ارتفاع الأجرام السماوية فوق الأفق. صنع الفلكيون المسلمون أنواعًا مختلفة من الربعيات بأحجام ودرجات دقة متفاوتة، بما في ذلك الربعيات الجدارية الضخمة في المراصد لزيادة الدقة.

- ذات الحلق: نموذج مادي للسماء، يتكون من حلقات تمثل خط الاستواء السماوي، ومسار الشمس، ومدارات الكواكب، وما إلى ذلك. كانت تستخدم لتحديد إحداثيات الأجرام السماوية وإظهار حركتها. قام الفلكيون المسلمون بتحسين تصميم ودقة ذات الحلق.

- السدس: على الرغم من أن السدس الحديث ظهر لاحقًا، إلا أن أدوات قياس الزوايا الكبيرة مثل سدس فخري في مرصد سمرقند كانت أسلافًا مهمة، مما سمح بقياس مواقع الأجرام السماوية بدقة عالية.

ذات الحلق

- تحسين ونقد نماذج الكون: لم يقبل الفلكيون المسلمون نموذج مركزية الأرض لبطليموس بشكل سلبي. لقد أجروا ملاحظات دقيقة ولاحظوا تناقضات بين النموذج والواقع المرصود.

- نقد بطليموس: أشار العديد من العلماء، وخاصة مجموعة الفلكيين في مرصد مراغة (مثل نصير الدين الطوسي، وقطب الدين الشيرازي، وابن الشاطر)، إلى مشكلات رياضية وفيزيائية في نموذج بطليموس، خاصة فيما يتعلق بمفهوم “النقطة المعادلة” (equant). لقد اعتبروا أن النقطة المعادلة تنتهك مبدأ الحركة الدائرية المنتظمة الأساسية للأجرام السماوية.

- تطوير نماذج بديلة: لحل هذه المشكلات، طوروا نماذج رياضية بديلة أكثر تعقيدًا، مثل “زوج الطوسي” – وهي نظرية هندسية تسمح بإنشاء حركة خطية من مزيج من حركتين دائريتين. استخدم ابن الشاطر (الذي عمل في دمشق في القرن الرابع عشر) تقنيات مماثلة لبناء نموذج جديد لمركزية الأرض يلغي النقطة المعادلة وبعض الأفلاك التدويرية غير الضرورية لبطليموس، وفي نفس الوقت يتوافق بشكل أفضل مع بيانات الرصد.

- تمهيد الطريق لكوبرنيكوس: من الجدير بالذكر أن النماذج الرياضية التي طورها ابن الشاطر ومدرسة مراغة لها أوجه تشابه مذهلة مع النماذج التي استخدمها نيكولاس كوبرنيكوس لاحقًا في نظريته حول مركزية الشمس. على الرغم من أن مسار انتقال هذه المعرفة إلى أوروبا لا يزال محل نقاش، إلا أنه لا يمكن إنكار أن عمل الفلكيين المسلمين قد وضع أساسًا رياضيًا مهمًا لثورة كوبرنيكوس.

تُظهر هذه المساهمات الديناميكية والإبداع والروح النقدية العلمية للفلكيين في العالم الإسلامي، مما ساهم في إعادة تشكيل فهم الكون.

التأثير العالمي للفلك العربي ومساهمات العرب في علم الفلك

تتجاوز أهمية الفلك العربي حدود العالم الإسلامي، حيث أحدث تأثيرات عميقة وطويلة الأمد على تطور علم الفلك على مستوى العالم، وخاصة في أوروبا.

- الحفاظ على المعرفة القديمة ونقلها: من أهم مساهمات العرب في علم الفلك ذات الطابع التأسيسي دورهم كحفظة وناقلين للتراث الفكري للحضارات القديمة، وخاصة اليونانية. بينما مرت أوروبا بفترة نُسيت فيها أو فُقدت الكثير من المعارف الكلاسيكية، عكف العلماء في مراكز مثل بيت الحكمة في بغداد على ترجمة الأعمال العلمية والفلسفية اليونانية والهندية والفارسية إلى اللغة العربية.

- عمل المجسطي: تعد ترجمة ودراسة عمل المجسطي لبطليموس مثالًا نموذجيًا. حافظت الترجمات والشروح العربية على نموذج الكون وطرق بطليموس الرياضية وطورتها.

- جسر المعرفة: مع زيادة التبادل التجاري والثقافي بين العالم الإسلامي وأوروبا (خاصة عبر إسبانيا وصقلية)، تُرجمت هذه الأعمال العربية لاحقًا إلى اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وبفضل هذه الترجمات، تمكن علماء أوروبا في العصور الوسطى وعصر النهضة من إعادة الاتصال بكنز المعرفة اليونانية القديمة، بما في ذلك أعمال أرسطو وإقليدس وبطليموس. لعب الفلك العربي دور جسر معرفي مهم، يربط العالم القديم بأوروبا عصر النهضة.

المجسطي لبطليموس

- التأثير على فلكيي عصر النهضة الأوروبيين: كان للتقدم والبيانات التي أنتجها الفلكيون المسلمون تأثير مباشر على العلماء الأوروبيين الذين أحدثوا لاحقًا ثورة في علم الفلك.

- بيانات الرصد الدقيقة: احتوت الجداول الفلكية (الزيج) التي جمعها العلماء المسلمون، مثل الزيج الحاكمي لابن يونس أو زيج السلطاني لأولوغ بيك، على بيانات رصد لمواقع الكواكب والنجوم بدقة أعلى بكثير من الجداول السابقة. كانت هذه البيانات ذات قيمة كبيرة لعلماء الفلك الأوروبيين عندما حاولوا بناء واختبار نماذج كونية جديدة.

- التأثير على كوبرنيكوس: يُعتقد أن نيكولاس كوبرنيكوس، الذي اقترح نموذج مركزية الشمس، قد اطلع على نتائج أبحاث مدرسة مراغة وابن الشاطر واستخدمها. تُظهر النماذج الرياضية التي استخدمها لوصف حركة الكواكب، وخاصة التخلص من النقطة المعادلة واستخدام تقنيات مشابهة لـ “زوج الطوسي”، صلة واضحة. على الرغم من أن كوبرنيكوس لم يستشهد بهذه المصادر الإسلامية مباشرة (ربما لأنها وصلت إليه عبر قنوات غير واضحة أو مخطوطات لاتينية/يونانية وسيطة)، فإن التشابه التقني لا يمكن إنكاره. قدم عمل الفلكيين المسلمين الأدوات الرياضية اللازمة التي ساعدت كوبرنيكوس على بناء نظريته.

- التأثير على تيخو براهي وكيبلر: كانت بيانات الرصد الدقيقة من المصادر الإسلامية، وخاصة فهارس النجوم، مهمة أيضًا لعمل تيخو براهي، الذي أجرى أدق عمليات الرصد الفلكي قبل ظهور التلسكوب. استخدم يوهانس كيبلر لاحقًا بيانات براهي لاكتشاف قوانين حركة الكواكب.

باختصار، لم يزدهر الفلك العربي في العالم الإسلامي فحسب، بل لعب أيضًا دورًا محوريًا في الحفاظ على المعرفة الفلكية وإثرائها ونقلها، مما وضع أساسًا متينًا للاكتشافات العظيمة في عصر النهضة والثورة العلمية في أوروبا.

الاكتشافات البارزة في الفلك العربي

إلى جانب المساهمات النظرية والأدوات والبيانات، أجرى الفلكيون المسلمون العديد من عمليات الرصد المهمة وسجلوا اكتشافات بارزة، مما وسع فهم الكون والأجرام السماوية. فيما يلي بعض الاكتشافات النموذجية:

- رصد مجرة المرأة المسلسلة (أندروميدا): كما ذكرنا، سجل الفلكي الفارسي عبد الرحمن الصوفي (أزوفي) في كتابه كتاب صور الكواكب الثابتة (حوالي عام 964 م) وجود “لطخة سحابية” تقع في كوكبة المرأة المسلسلة. يُعترف بهذا كأقدم تسجيل واضح لمجرة المرأة المسلسلة (M31)، وهي مجرة حلزونية ضخمة تبعد عنا حوالي 2.5 مليون سنة ضوئية. على الرغم من أن الصوفي لم يكن يعلم الطبيعة الحقيقية لهذه “السحابة” كمجرة منفصلة خارج درب التبانة، إلا أن ملاحظته دليل على دقة وتفصيل عمل الفلكيين المسلمين في رسم خرائط السماء. كما سجل سحابة ماجلان الكبرى، التي لا يمكن رؤيتها إلا من نصف الكرة الجنوبي (عرف بها من خلال تقارير المسافرين إلى اليمن).

- دراسة مفصلة للمستعرات الأعظم (السوبرنوفا): رصد الفلكيون المسلمون وسجلوا بعناية ظهور “النجوم الضيوف” – وهي نجوم تظهر فجأة في السماء ثم تتلاشى، والتي نعرفها اليوم باسم المستعرات الأعظم (انفجار ينهي حياة بعض أنواع النجوم) أو المستعرات (نوفا).

- SN 1006: كان أحد ألمع أحداث المستعرات الأعظم المسجلة في التاريخ هو SN 1006، الذي ظهر عام 1006 م في كوكبة السبع (Lupus). قدم الفلكي المصري علي بن رضوان أحد أكثر الأوصاف تفصيلاً وعلمية لهذا الحدث في تعليقه على عمل بطليموس الأربعة. سجل موقع النجم الضيف وسطوعه (أكثر سطوعًا من كوكب الزهرة عدة مرات، ويمكن رؤيته خلال النهار) ولونه ومدة بقائه. ساعدت هذه السجلات من علي بن رضوان وغيره من المراقبين في الصين واليابان وأوروبا والعالم العربي علماء الفلك المعاصرين على تحديد موقع بقايا هذا الانفجار النجمي ودراستها.

- SN 1054 (السلف لسديم السرطان): على الرغم من أن أكثر السجلات تفصيلاً لمستعر أعظم عام 1054 جاءت من فلكيين صينيين ويابانيين، إلا أن هناك بعض الأدلة غير المباشرة على أن فلكيين في العالم الإسلامي ربما قد لاحظوا ذلك أيضًا، على الرغم من أن السجلات الباقية أقل وضوحًا من SN 1006. أدى هذا الانفجار إلى تكوين سديم السرطان الشهير.

كان لرصد وتسجيل الظواهر الفلكية المؤقتة مثل المستعرات الأعظم أهمية كبيرة، لأنها تحدت المفهوم الكلاسيكي (الذي يعود أصله إلى أرسطو) لسماء ثابتة فوق القمر. قدمت هذه السجلات بيانات لا تقدر بثمن لعلماء الفلك المعاصرين الذين يدرسون دورة حياة النجوم والظواهر عالية الطاقة في الكون.

تُظهر هذه الاكتشافات، إلى جانب العديد من الملاحظات التفصيلية الأخرى للنجوم المتغيرة والمذنبات وحركة الكواكب، الديناميكية والمساهمة العملية لـالفلك العربي في كنز المعرفة الفلكية للبشرية.

المصطلحات الفلكية العربية: بصمة اللغة على السماء

لا يتجلى التأثير الواسع لـالفلك العربي فقط من خلال النظريات أو البيانات أو الأدوات، بل إنه محفور أيضًا في لغة علم الفلك الحديث نفسه. لا يزال العديد من المصطلحات الفلكية العربية (الرابط 2) مستخدمًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وهو دليل حي على إرث العلماء المسلمين.

المصطلحات الشائعة وأصولها في المصطلحات الفلكية العربية

العديد من المفردات التقنية في علم الفلك اليوم لها أصول مباشرة من اللغة العربية. يعكس هذا الدور المركزي للعلماء الناطقين بالعربية في تطوير ونشر المعرفة الفلكية طوال العصور الوسطى. فيما يلي بعض الأمثلة النموذجية:

- Azimuth (السمت): مشتق من الكلمة العربية السُمُوت، جمع السَّمْت، وتعني “الطريق” أو “الاتجاه”. في علم الفلك والملاحة، السمت هو الزاوية المقاسة باتجاه عقارب الساعة من الشمال (أو أحيانًا الجنوب) إلى نقطة على الأفق. يحدد اتجاه جرم سماوي.

- Nadir (النظير): مشتق من الكلمة العربية نَظِير، وتعني “المقابل” أو “المناظر”. النظير هو النقطة على القبة السماوية الواقعة مباشرة أسفل الراصد، وتقابل السمت الرأسي بزاوية 180 درجة.

- Zenith (السمت الرأسي): على الرغم من أن كلمة “zenith” دخلت الإنجليزية عبر اللاتينية القديمة أو الإسبانية القديمة، يُعتقد أن أصلها العميق هو الكلمة العربية سَمْت الرَّأْس، وتعني “الطريق فوق الرأس” أو “الاتجاه فوق الرأس”. السمت الرأسي هو النقطة على القبة السماوية الواقعة مباشرة فوق رأس الراصد.

- Alidade (العضادة): مشتق من الكلمة العربية العِضَادَة، وتعني “المسطرة”. العضادة جزء مهم في أدوات مثل الإسطرلاب والربعية أو طاولة المسح، تستخدم للتوجيه وتحديد الاتجاه أو قياس الزاوية إلى جسم بعيد.

- Almucantar (المقنطرة): مشتق من الكلمة العربية المُقَنْطَرَة، وتعني “القوس” أو “الدائرة القوسية”. في علم الفلك، المقنطرة هي دائرة وهمية على القبة السماوية موازية لخط الأفق. جميع النقاط على نفس المقنطرة لها نفس الارتفاع. كما طور الفلكيون المسلمون أداة لقياس المقنطرات.

- Algebra (الجبر): على الرغم من أنه ليس مصطلحًا فلكيًا مباشرًا، إلا أن الجبر – المشتق من اسم كتاب كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي (الذي اشتق منه أيضًا مصطلح “algorithm”) – هو أداة رياضية أساسية استخدمها الفلكيون المسلمون على نطاق واسع وطوروها، مما وضع الأساس للحسابات الفلكية المعقدة.

يؤكد وجود هذه المصطلحات في المفردات العلمية الدولية على الدور الجسري والرائد للعالم الإسلامي في مجال علم الفلك في العصور الوسطى.

الاستخدام الحديث للمصطلحات الفلكية العربية

لا يقتصر الإرث اللغوي لـالفلك العربي على المصطلحات التقنية القديمة. حتى اليوم، لا تزال المصطلحات الفلكية العربية والأسماء ذات الأصل العربي حاضرة بشكل بارز في العديد من جوانب علم الفلك الحديث:

- أسماء النجوم: كما ذكرنا، لا تزال مئات النجوم الأكثر سطوعًا وسهولة في التعرف عليها في السماء تحتفظ بأسمائها ذات الأصل العربي. يستخدم الفلكيون المحترفون والهواة في جميع أنحاء العالم أسماء مثل منكب الجوزاء، ورجل الجوزاء، والدبران، والنسر الواقع، والنسر الطائر، وذنب الدجاجة، وفم الحوت يوميًا. هذه الأسماء معترف بها رسميًا من قبل الاتحاد الفلكي الدولي وتستخدم في فهارس النجوم القياسية.

- أسماء الكوكبات والمعالم السطحية: على الرغم من أن معظم أسماء الكوكبات الرسمية وفقًا لاتفاقيات الاتحاد الفلكي الدولي هي لاتينية بناءً على التقاليد اليونانية الرومانية، إلا أن بعض الأسماء غير الرسمية أو التجمعات النجمية (مجموعات النجوم سهلة التعرف عليها وليست كوكبات رسمية) قد تكون لها صلة بالتقاليد العربية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسمية بعض المعالم على سطح القمر والكواكب بأسماء علماء مسلمين بارزين (على سبيل المثال: فوهة البتاني، والبيروني، وأولوغ بيك على القمر) تكريمًا لمساهماتهم.

- المصطلحات التقنية: لا تزال مصطلحات مثل السمت، والنظير، والسمت الرأسي مفاهيم أساسية وتستخدم على نطاق واسع في أنظمة الإحداثيات الفلكية (خاصة نظام الإحداثيات الأفقي)، وفي الملاحة، والمسح الجغرافي، والمجالات التقنية ذات الصلة. إنها جزء لا غنى عنه من اللغة التقنية المستخدمة لوصف الموقع والحركة في السماء.

- دراسة تاريخ علم الفلك: في مجال تاريخ العلوم، يعد فهم المصطلحات العربية الأصلية أمرًا مهمًا للغاية لدراسة وتفسير المخطوطات والجداول الفلكية (الزيج) وأعمال الفلكيين المسلمين في العصور الوسطى.

إن الحضور الدائم لهذه المصطلحات والأسماء في علم الفلك الحديث ليس مجرد اعتراف تاريخي، بل يظهر أيضًا فائدة ودقة المفاهيم والمصطلحات التي تم تطويرها في العصر الذهبي لـالفلك العربي. إنها خيط لغوي يربط بين ماضي وحاضر علم الكونيات.

المصطلحات الرئيسية في المصطلحات الفلكية العربية

لفهم لغة الفلك العربي بشكل أفضل، فيما يلي بعض المصطلحات الأساسية والمهمة الأخرى، مع النطق العربي والمعنى:

| المصطلح | النطق العربي (تقريبي) | الكتابة العربية | المعنى الأساسي | ملاحظات |

|---|---|---|---|---|

| النجم | نجم / نجوم (جمع) | نَجْم / نُجوم | جرم سماوي يضيء ذاتيًا في سماء الليل. | مصطلح شائع جدًا في القرآن والأدب العربي. |

| الكوكب | كوكب / كواكب (جمع) | كَوْكَب / كَواكب | جرم سماوي لا يضيء ذاتيًا، يتحرك على خلفية النجوم. | كان يستخدم في الأصل للإشارة إلى “النجوم السيارة” (الشمس، القمر، الكواكب الخمسة المرئية). |

| الشمس | شمس | شَمْس | النجم المركزي للنظام الشمسي. | |

| القمر | قمر | قَمَر | القمر الطبيعي للأرض. | يعتمد التقويم الإسلامي على دورة القمر (تقويم قمري). |

| السماء | سماء | سَماء | الفضاء فوق الأرض. | |

| الفلك / القبة السماوية | فلك | فَلَك | المدار، السماء، الكون، القبة السماوية. | مصطلح معقد، يمكن أن يشير إلى مدار جرم سماوي أو بنية الكون بأكمله. |

| المدار | مدار | مَدار | مسار جرم سماوي حول جرم سماوي آخر. | |

| التلسكوب | مقراب / تلسكوب | مِقْراب / تلسكوب | أداة لرصد الأجسام البعيدة عن طريق تكبير الصورة. | مقراب كلمة أقدم، تلسكوب كلمة مستعارة حديثة. |

| المرصد | مرصد | مَرْصَد | مؤسسة لإجراء عمليات الرصد الفلكي. | هذه الكلمة مرتبطة بالفعل رصد (راقب). |

| الزيج | زيج | زيج | مجموعة من الجداول الفلكية تستخدم لحساب مواقع الأجرام السماوية. | أصلها من اللغة البهلوية (الفارسية الوسطى). |

| التنجيم | علم النجوم / تنجيم | عِلْم النُجوم / تنجيم | دراسة تأثير الأجرام السماوية على الأحداث على الأرض. | كان مرتبطًا غالبًا بعلم الفلك في التاريخ، ولكنهما متميزان بشكل أوضح. |

يساعد التعرف على هذه المصطلحات الفلكية العربية الأساسية على تقدير ثراء وعمق الإرث العلمي الذي تركه العلماء المسلمون، وكذلك على فهم النصوص والوثائق التاريخية المتعلقة بهذا المجال بشكل أفضل.

الفلك العربي في العصر الحديث: استمرار الإرث

على الرغم من أن العصر الذهبي للإسلام قد ولى، إلا أن إرث الفلك العربي لم يُنسَ. إنه يستمر في الحضور وله تأثيرات معينة في سياق علوم الفضاء الحديثة، وفي الوقت نفسه يلهم أجيالًا جديدة من العلماء في الدول العربية وفي جميع أنحاء العالم.

الأهمية الحالية للفلك العربي

لا يزال الفلك العربي يحتفظ بأهميته في عالم اليوم من خلال جوانب عديدة:

- التأثير التاريخي والثقافي: يعترف علماء الفلك ومؤرخو العلوم المعاصرون في جميع أنحاء العالم بالدور المحوري لـالفلك العربي في الحفاظ على المعرفة القديمة، وتطوير أساليب الرصد والرياضيات، ووضع الأساس للثورة العلمية في أوروبا. تساعد دراسة تاريخ الفلك العربي على فهم التطور المستمر والمتعدد الثقافات للعلم بشكل أفضل.

- المصطلحات والتسميات: كما ناقشنا، لا تزال العديد من المصطلحات التقنية وأسماء النجوم ذات الأصل العربي شائعة الاستخدام في المجتمع الفلكي الدولي. هذا تذكير دائم بالمساهمات التاريخية للعلماء المسلمين.

- الحفاظ على التراث: تبذل المكتبات والمتاحف في جميع أنحاء العالم، وخاصة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جهودًا للحفاظ على آلاف المخطوطات الفلكية القديمة باللغة العربية ودراستها. تعد مكتبة الإسكندرية في مصر مثالاً على مؤسسة حديثة تدرس بنشاط وتنشر التراث العلمي القديم، بما في ذلك علم الفلك. تساعد رقمنة وترجمة هذه المخطوطات الباحثين المعاصرين على الوصول إلى هذا الكنز الثمين من المعرفة.

- التعليم والإلهام: يُدرَّس التاريخ المزدهر لـالفلك العربي في برامج تاريخ العلوم وعلم الفلك. إنه مصدر إلهام للطلاب والعلماء الشباب، وخاصة في الدول العربية والإسلامية، يذكرهم بتقليد علمي عريق ويشجعهم على متابعة مسارات مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

- التطبيق في أبحاث تاريخ المناخ والفلك: توفر بيانات الرصد المسجلة بدقة في الجداول الفلكية (الزيج) والسجلات التاريخية الأخرى للفلكيين المسلمين أحيانًا معلومات مفيدة للأبحاث الحديثة. على سبيل المثال، تساعد سجلات المستعرات الأعظم على دراسة بقاياها، أو يمكن أن توفر سجلات الظواهر الجوية غير العادية بيانات لتاريخ المناخ.

لا تقتصر أهمية الفلك العربي اليوم على القيمة التاريخية فحسب، بل تمتد إلى الحضور الثقافي واللغوي وإمكانية توفير البيانات للأبحاث المعاصرة.

فلكيون عرب معاصرون بارزون

لم يتوقف التقليد العلمي والفلكي في العالم العربي عند العصور الوسطى. اليوم، هناك العديد من العلماء والمهندسين من أصل عربي يقدمون مساهمات مهمة في مجالات علوم الفضاء، مستمرين في إرث الفلك العربي. بعض الشخصيات البارزة تشمل:

- فاروق الباز (مصر/الولايات المتحدة): عالم فضاء مشهور، لعب الدكتور الباز دورًا مهمًا في برنامج أبولو التابع لناسا. أشرف على التخطيط العلمي لبعثات القمر، بما في ذلك اختيار مواقع الهبوط وتدريب رواد الفضاء على جيولوجيا القمر. بعد أبولو، واصل استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لدراسة الصحاري والبحث عن موارد المياه الجوفية. عمله دليل على استمرار تقليد الاستكشاف والتطبيق العلمي للعرب في السياق الحديث.

- شارل العشي (لبنان/الولايات المتحدة): المدير السابق لمختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا، وهو أحد المراكز الرائدة في العالم لاستكشاف الفضاء بواسطة الروبوتات. تحت قيادته، نفذ مختبر الدفع النفاث بنجاح العديد من المهام المهمة إلى الكواكب في النظام الشمسي، بما في ذلك المركبات الجوالة على المريخ مثل سبيريت وأوبورتيونيتي وكيوريوسيتي.

- المبادرات وبرامج الفضاء الوطنية: تستثمر العديد من الدول العربية حاليًا بقوة في علوم وتكنولوجيا الفضاء. حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازات كبيرة بمهمة مسبار الأمل إلى المريخ وبرنامج رواد الفضاء الخاص بها. كما تعمل المملكة العربية السعودية ودول أخرى على تطوير برامج فضاء خاصة بها، تركز على الاستشعار عن بعد والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبحث العلمي. تخلق هذه الجهود جيلاً جديدًا من علماء ومهندسي الفضاء في المنطقة.

تُظهر المشاركة النشطة للعلماء من أصل عربي والدول العربية في مجال الفضاء الحديث أن روح الاستكشاف والمساهمة العلمية، التي كانت سمة مميزة لـالفلك العربي في عصره الذهبي، لا تزال تتطور بقوة في القرن الحادي والعشرين. إنهم يكتبون فصولًا جديدة في تاريخ استكشاف البشرية للكون.

الخاتمة: الفلك العربي – نور يهدي من الماضي إلى المستقبل

إن الفلك العربي، بتاريخه الغني ومساهماته التأسيسية، هو حقًا فصل ذهبي لا غنى عنه في سجلات استكشاف البشرية للكون. منذ القرون الأولى للإسلام، لم يقتصر العلماء العرب والمسلمون على وراثة المعرفة فحسب، بل قاموا أيضًا بتطويرها وتحسينها وإحداث ثورة في فهم الأجرام السماوية وقوانين حركتها.

من خلال ترجمة وحفظ المعرفة القديمة، وخاصة من اليونان، لعبوا دور جسر المعرفة الذي عبر الزمن، وربط العالم الكلاسيكي بأوروبا عصر النهضة. لكنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد. من خلال بناء مراصد متقدمة، واختراع وإتقان أدوات القياس مثل الإسطرلاب والربعية، رفع الفلكيون المسلمون بشكل كبير دقة عمليات الرصد. لقد أنشأوا فهارس نجوم مفصلة، وأطلقوا أسماء على مئات النجوم التي ما زلنا نستخدمها اليوم، وقاموا بتجميع جداول فلكية (الزيج) تحتوي على بيانات قيمة.

والأهم من ذلك كله، أن الروح النقدية العلمية دفعتهم إلى فحص وتقييم وتحسين النماذج النظرية القائمة باستمرار، وخاصة نظام بطليموس. هذه الجهود، التي بلغت ذروتها في النماذج الرياضية لمدرسة مراغة وابن الشاطر، وضعت أساسًا مهمًا لثورة مركزية الشمس لكوبرنيكوس لاحقًا. إن مساهمات العرب في علم الفلك لا يمكن إنكارها ولها أهمية عميقة.

لا يزال إرث الفلك العربي حيًا حتى يومنا هذا، حاضرًا في لغة علم الفلك، وفي دراسات تاريخ العلوم، وفي جهود الحفاظ على المخطوطات القديمة. إنه يستمر في إلهام العلماء المعاصرين، وخاصة في الدول العربية، الذين يواصلون تقليد استكشاف الكون ببرامج فضائية طموحة.

نشجع القراء على مواصلة البحث بعمق في هذا الموضوع الرائع. استكشفوا أعمال الفلكيين المسلمين العظماء، وتعرفوا على المراصد التاريخية، أو انضموا إلى مجتمعات علم الفلك المحلية أو عبر الإنترنت. إن فهم الفلك العربي بشكل أفضل لا يساعدنا فقط على تقدير الماضي، بل يوسع أيضًا آفاقنا حول تنوع واستمرارية رحلة الاكتشاف العلمي للبشرية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ما هو الفلك العربي ولماذا هو مهم؟

الفلك العربي هو مجال دراسة علم الفلك الذي طوره العلماء في العالم الإسلامي، خاصة خلال العصر الذهبي (حوالي القرن الثامن إلى الخامس عشر). إنه مهم لأنه حافظ على المعرفة الفلكية القديمة (خاصة اليونانية)، وحسّن بشكل كبير تقنيات الرصد والرياضيات، وطور أدوات جديدة (مثل الإسطرلاب)، وفهرس النجوم بالتفصيل، ووضع الأساس النظري للاكتشافات اللاحقة في أوروبا، بما في ذلك أعمال كوبرنيكوس.

2. ما هي أهم مساهمات الفلك العربي؟

من الصعب اختيار مساهمة واحدة فقط، ولكن بعض أهم المساهمات تشمل: (1) الحفاظ على وترجمة الأعمال الفلكية الكلاسيكية، وخاصة المجسطي لبطليموس. (2) تطوير وإتقان الأدوات مثل الإسطرلاب والربعية. (3) بناء مراصد كبيرة وإجراء عمليات رصد منهجية. (4) نقد وتحسين نموذج بطليموس، وتطوير نماذج رياضية جديدة (مثل زوج الطوسي) أثرت على كوبرنيكوس. (5) فهرسة النجوم بالتفصيل وتسمية العديد من النجوم.

3. ما هي أسماء النجوم التي لها أصل عربي؟

العديد من النجوم الساطعة في السماء لها أسماء ذات أصل عربي. بعض الأمثلة الشائعة تشمل: الدبران، منكب الجوزاء، رجل الجوزاء، النسر الواقع (Vega)، النسر الطائر (Altair)، ذنب الدجاجة (Deneb)، وفم الحوت (Fomalhaut).

4. كيف أثر الفلك العربي على العلوم الحديثة؟

أثر الفلك العربي على العلوم الحديثة بشكل رئيسي من خلال إرثه التاريخي واللغوي. لا تزال مصطلحات مثل السمت، النظير، السمت الرأسي تستخدم في أنظمة الإحداثيات. أسماء النجوم ذات الأصل العربي هي معايير دولية. والأهم من ذلك، أنه لعب دور جسر، حيث نقل المعرفة القديمة وطور الأساليب والبيانات والنماذج الرياضية التي بنى عليها علماء عصر النهضة الأوروبيون (مثل كوبرنيكوس وكيبلر). كما أنه يلهم العلماء العرب المعاصرين في مجال الفضاء.